記事公開日

【商標調査最前線コラムシリーズ第5回】商標調査、商標検索の隠れた壁 ~調査プロセスそのものに潜む非効率と、理想のワークフロー実現を阻む壁~

みなさん、こんにちは! IP-RoBoの岩原です。

私の執筆論文(※)に基づいて商標調査の様々な側面に潜む課題を深掘りしているこのコラムシリーズ。第1回から第4回にかけて、文字商標、文字結合商標、そして図形商標の各調査がなぜ難しいのかについて詳しく見てきました。既存データベースサービスの限界、専門家による膨大な手作業と高度な判断の必要性、そして調査の時間とコスト、見落としのリスク等、根深い問題点が見えてきたかと思います。

今回は視点を変え、商標調査が企業活動の中でどのように行われ、その「業務フローそのもの」にどのような課題があるのか、そしてなぜその課題の解決が難しいのかについて掘り下げていきます。

(※)技術情報協会「“知財DX”の導入と推進ポイント」401頁(2025年4月30日発刊)(https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2292.htm)

商標調査最前線コラムシリーズに関する解説動画が、知財オンラインにて公開されています。ぜひ下記リンクからご視聴ください。

解説動画:https://www.youtube.com/watch?v=wxi1ioaQDP0

前回配信した「商標調査、商標検索の隠れた壁 ~見た目の判断もAI任せにできない!? 図形商標の調査、検索の深淵~」もぜひご一読ください。

<目次>

現在の典型的な商標業務フローとその課題

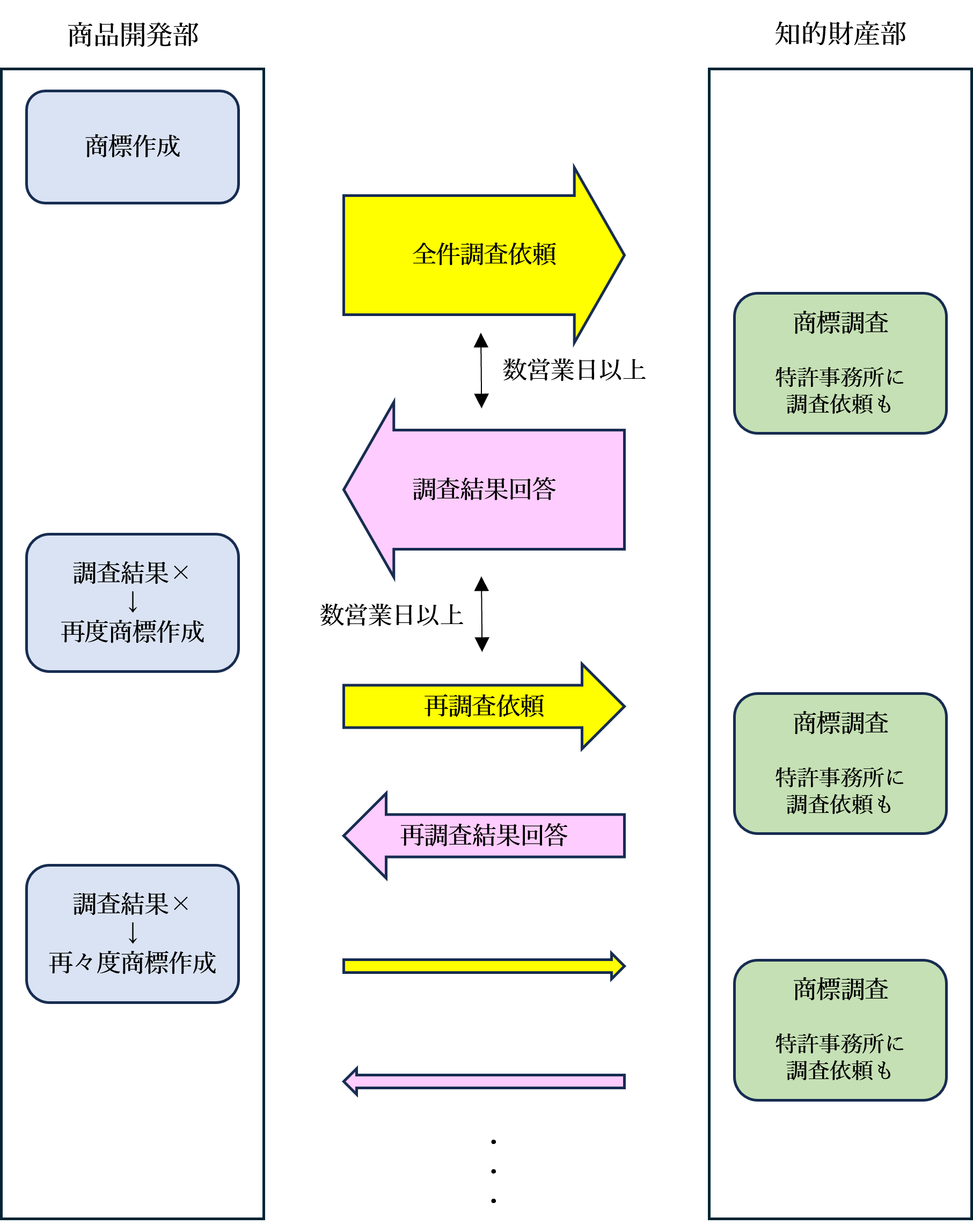

企業における商標業務は、一般的に以下のような分業体制のプロセスで行われます。

(1) 商品開発部などが商標を作成

まず、商品開発部などが、開発した商品やサービスに合った商標を考え出します。

(2) 知的財産部などに調査依頼

次に、商品開発部などが、作成した商標がすでに登録されている商標と似ていないか、知的財産部などに調査を依頼します。

(3) 知的財産部などが調査・回答

依頼を受けた知的財産部などが商標調査を実施し、その結果を商品開発部などに回答します。

このプロセスにおいて、複数の部門から知的財産部などに商標調査の依頼が集中することが多くあります。そのため、上記のステップ(3)、つまり知的財産部などが調査を行って結果を回答するまでに、少なくとも1~3営業日、一般的には1週間程度、場合によってはそれ以上の日数を要することも珍しくありません。

そして、ここで大きな問題が発生します。もし、調査の結果として類似する登録商標が見つかった場合、商品開発部などは、改めて別の商標を最初から作成し直さなければなりません。これは、商標作成を一旦終えて数日経ってから、再びその作業を行わなければならないことを意味し、商品開発部などにとっては非常に非効率な作業となります。

同様に、知的財産部などにとっても、一度調査報告を終えた数日後に、新たに作成された別の商標について再び調査を行わなければならないため、やはり非効率な作業を強いられることになります。

そして、厄介なことに、問題のない、つまり類似する登録商標が発見されないという調査結果が得られるまで、上記(1)から(3)のプロセスが何度も繰り返されることになります。これにより、商品開発部などと知的財産部などの両部門で非効率な作業が何度も積み重ねられることになります。結果として、問題のない商標が最終的に作成されるまでに多大な日数を要し、時には商品やサービスのリリース予定が大きく遅延してしまう事態が発生することも生じかねません。

▲現在の典型的な商標業務フロー

このように、商標業務に関わる担当者が分離していること(分業)によって、商標業務が非効率的かつ多大な日数を要する事態が日常的に発生しているのです。

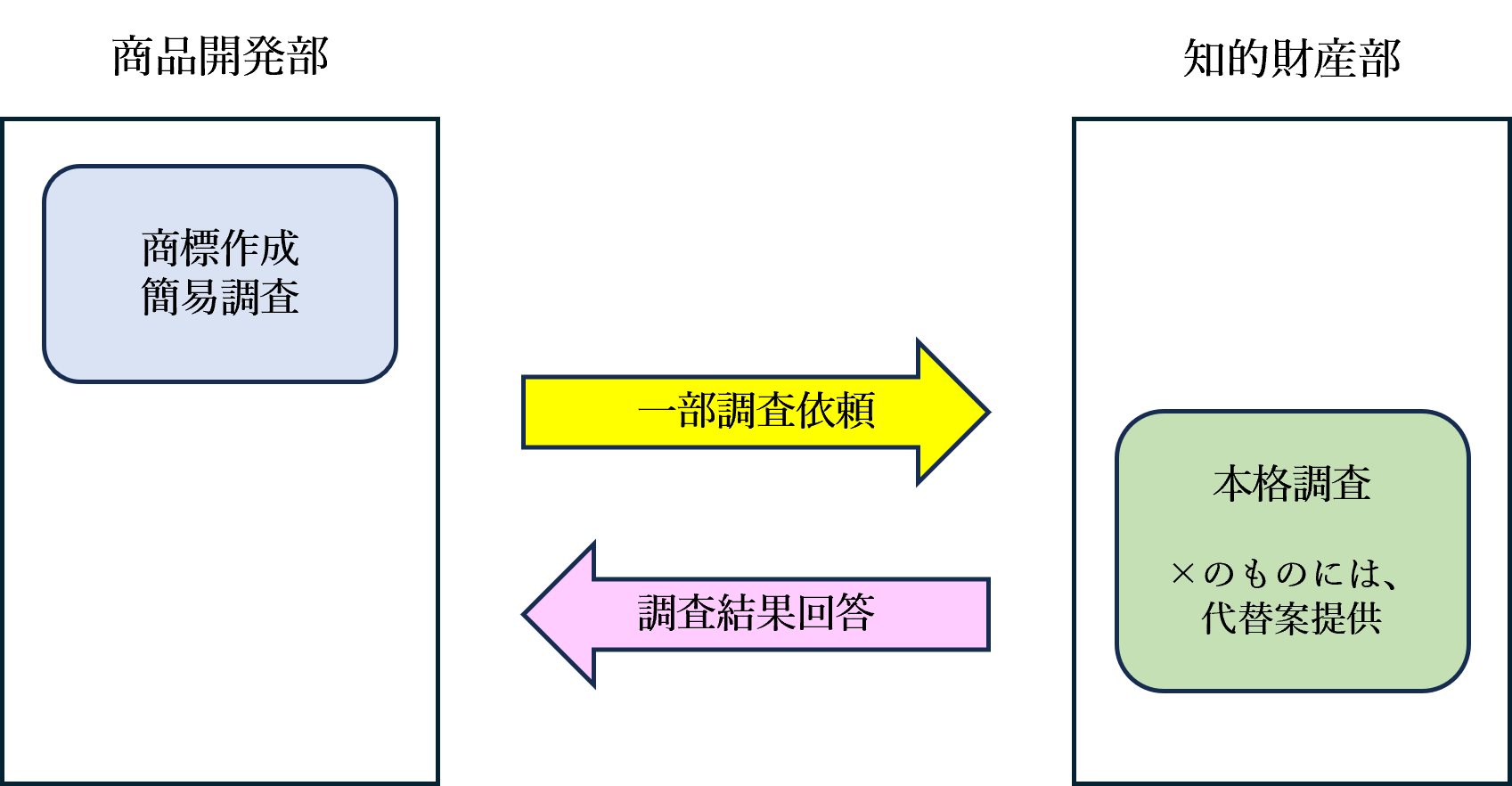

非効率を解消する「二段階調査」という理想フロー、そしてその実現を阻む壁

上記のような商標業務の分業による非効率性を可能な限り回避するための方法として、商標を生成する側の部署(商品開発部など)が、まず簡易的なファーストスクリーニング(一次調査)を行い、そこで候補をある程度絞り込んだ少数の商標についてのみ、知的財産部などの専門部署が本格的な調査(二次調査)を行う、という「二段階調査」の仕組みが有効であると考えられています。

もしこの二段階調査が実現すれば、商品開発部などの一次調査の段階で多くの類似候補を除外できるため、知的財産部への依頼件数が減り、調査結果回答までの日数を相当短縮することが期待できます。更に、両部門における手戻りや非効率な繰り返し作業についても大幅に削減できる可能性があります。

二段階調査についてはこちらから ≫ 事業部との連携による二段階調査

このことから、多くの企業がこの商品開発部などでのファーストスクリーニング導入を希望しています。

商品開発部にAI商標調査ツールを導入し、調査効率を向上させた企業の事例はこちら ≫ 現場と知財部門の垣根を超えた、理想の知財経営

▲理想的な二段階調査フロー

しかし残念ながら、この二段階調査の実現には非常に高いハードルが存在し、既存のデータベースサービスを使って実現している例はほぼ見当たらないのが現状です。

その最大の理由は何でしょうか?

これまでのコラムシリーズで詳しく見てきたように、既存の商標データベースサービスを利用した商標調査は、商標に関する高度な専門性と、長年の経験に基づいた調査の熟練性が前提として要求されます。文字の称呼判断、結合商標の要部認定、複雑な図形分類の理解と検索キー設定、そして最終的な膨大な目視による類似判断・・・、これらは全て、専門家でなければ正確に行うことが非常に難しい作業です。

商標調査の専門性や既存の商標データベースサービスの課題についてはこちらの記事をご覧ください

≫ 商標調査、商標検索、なぜそんなに大変なの? ~「似ているか」を見分けるプロの悩み~

したがって、商標調査の専門家ではない商品開発部などの担当者が、たとえ「簡易的」とはいえ、既存のデータベースサービスを使って正確な商標調査を行うことは、現実的に極めて困難なのです。調査に必要な専門知識・スキルがないために、適切な検索もできず、検索結果の評価も難しいため、かえって重要な先行商標を見落とすリスクが高まってしまいます。これでは、ファーストスクリーニングの役割を果たせません。

つまり、二段階調査という理想的な業務フローの実現は、「調査そのものの難しさ」、特に「既存のデータベースサービスが専門家以外には扱えないほど複雑であること」という、これまで見てきた商標調査固有の課題によって阻まれているのです。専門家でないと使えないツールしかないため、専門部署である知的財産部に調査依頼が集中せざるを得ず、結果として冒頭で述べたような非効率な分業プロセスから抜け出せない、という構造に陥っています。

商標調査固有の課題は以下のコラムをご覧ください

結合商標の課題 ≫ 商標調査、商標検索、さらなる難関! ~「長い名前」をどう調べる? プロも悩む文字結合商標の壁~

図形商標の課題 ≫ 商標調査、商標検索の隠れた壁 ~見た目の判断もAI任せにできない!? 図形商標の調査、検索の深淵~

まとめ 業務フローの課題も、調査そのものの難しさに起因している

現在の商標業務フローは、担当部門が分かれていること、そして調査に時間がかかることによって、非効率な手戻りや製品リリースの遅延を日常的に引き起こしています。これを改善する有効な手段として二段階調査が考えられていますが、従来の商標データベースサービスは利用に高い専門性と熟練を要するため、非専門家が一次調査を行うことが難しく、この理想的な業務フローはほとんど実現していません。結局のところ、業務フローのボトルネックも、商標調査という作業そのものが、専門家でなければ正確に行えず、かつ非常に多くの手作業と時間を要するという根源的な難しさに起因していると言えるでしょう。

この、属人的な専門スキルと膨大な手作業に依存した調査の現状、そしてそれが引き起こす業務フローの非効率をどのように打破していくかが、今後の大きな課題となります。

次回は、これまでのシリーズで明らかになった商標調査の様々な困難さ、特に専門性、熟練、手作業といった要素を、最新のテクノロジー、特にAIがどのように解決しうるのか、その具体的な可能性について、さらに深く掘り下げて検討していきたいと思います。AIが、非専門家でも利用できる形で一次調査をサポートしたり、専門家による最終判断の負担を軽減したりする未来は来るのでしょうか?

≪関連記事はこちら≫

次回(第6回):7月下旬公開予定

前回(第4回):商標調査、商標検索の隠れた壁 ~見た目の判断もAI任せにできない!? 図形商標の調査、検索の深淵~

最先端コラムシリーズを始めとしたお知らせやTM-RoBoの情報をメールで発信しております!

ぜひメルマガ登録をしてお待ちください!

登録は こちらをクリック

******************************************************************

[ 執筆者 プロフィール ]

岩原 将文 /株式会社IP-RoBo CEO 弁護士

主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。

大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。

<関連リンク>

WEB:https://ip-robo.co.jp/

お問い合わせ:info@ip-robo.co.jp またはお問い合わせフォームから

******************************************************************