記事公開日

【商標調査最前線コラムシリーズ第4回】商標調査、商標検索の隠れた壁 ~見た目の判断もAI任せにできない!? 図形商標の調査、検索の深淵~

みなさん、こんにちは! IP-RoBoの岩原です。

私が執筆した論文(※1)に基づいて商標調査の複雑さとその背景にある課題を深掘りしているこのコラムシリーズ、いよいよ第4回を迎えました。

これまでは、主に文字でできた商標の調査の難しさをお話ししてきました。

今回は、ロゴに代表される「図形商標」の調査に焦点を当ててみます。こうした図形商標も、ビジネスで新しく使用する前に、すでに登録されている似た商標がないか、しっかりと調査する必要があります。

しかし、この「図形商標」の調査にも、文字商標とは異なる、あるいは共通する非常に手ごわい課題が存在するのです。

(※1)技術情報協会「“知財DX”の導入と推進ポイント」401頁(2025年4月30日発刊)(https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2292.htm)

前回配信した「商標調査、商標検索、さらなる難関! ~「長い名前」をどう調べる? プロも悩む文字結合商標の壁~」もぜひご一読ください。

商標調査最前線コラムシリーズに関する解説動画が、知財オンラインにて公開されています。ぜひ下記リンクからご視聴ください。

解説動画:https://www.youtube.com/watch?v=wxi1ioaQDP0

<目次>

- 「図形商標」の商標調査、商標検索プロセス

- なぜ「図形商標」の商標調査、商標検索は特別に難しいのか? 3つの壁

- 文字結合商標の商標調査、商標検索との共通点、そして図形ならではの難しさ

- まとめ 図形商標の商標調査、商標検索もまた、専門家でなければ難しく、手作業に依存している

「図形商標」の商標調査、商標検索プロセス

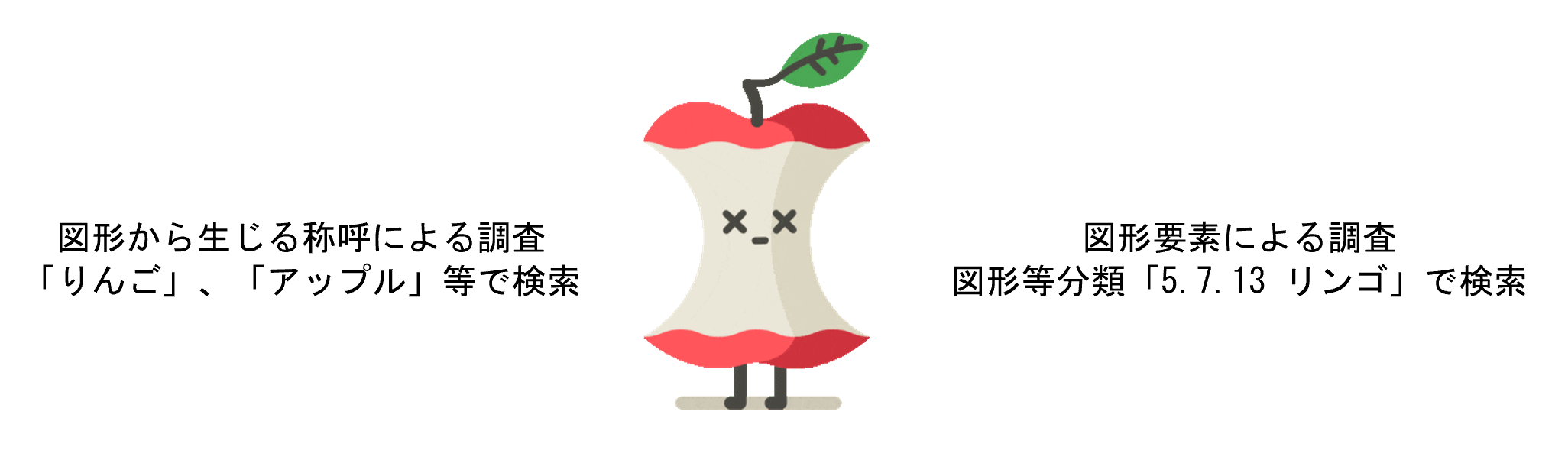

ロゴマークなどの図形を含む商標の類否調査を行う場合、大きく分けて二つの側面からの調査が必要になります。

(1) 称呼(読み方)による調査

図形から生じる可能性のある読み方を抽出し、前々回、前回でお話ししたような文字商標の称呼類否調査を行います。これは、例えばリンゴの絵柄であれば「りんご」「アップル」といった読み方で検索するイメージです。

(2) 図形そのものの調査

図形そのものが似ている商標を探すための「図形商標検索」を行います。今回のコラムで詳しく見ていくのは、主にこの図形商標検索の難しさです。

▲図形の調査方法

なぜ「図形商標」の商標調査、商標検索は特別に難しいのか?

3つの壁

図形商標検索も、文字商標の調査と同様、一筋縄ではいかない複雑さを抱えていると認識されています(※2)。その主な課題は以下の3点と考えられます。

(※2) 山田和彦、「図形商標検索技術の現状と課題」、Japio 2008 YEAR BOOK、226頁、2008年

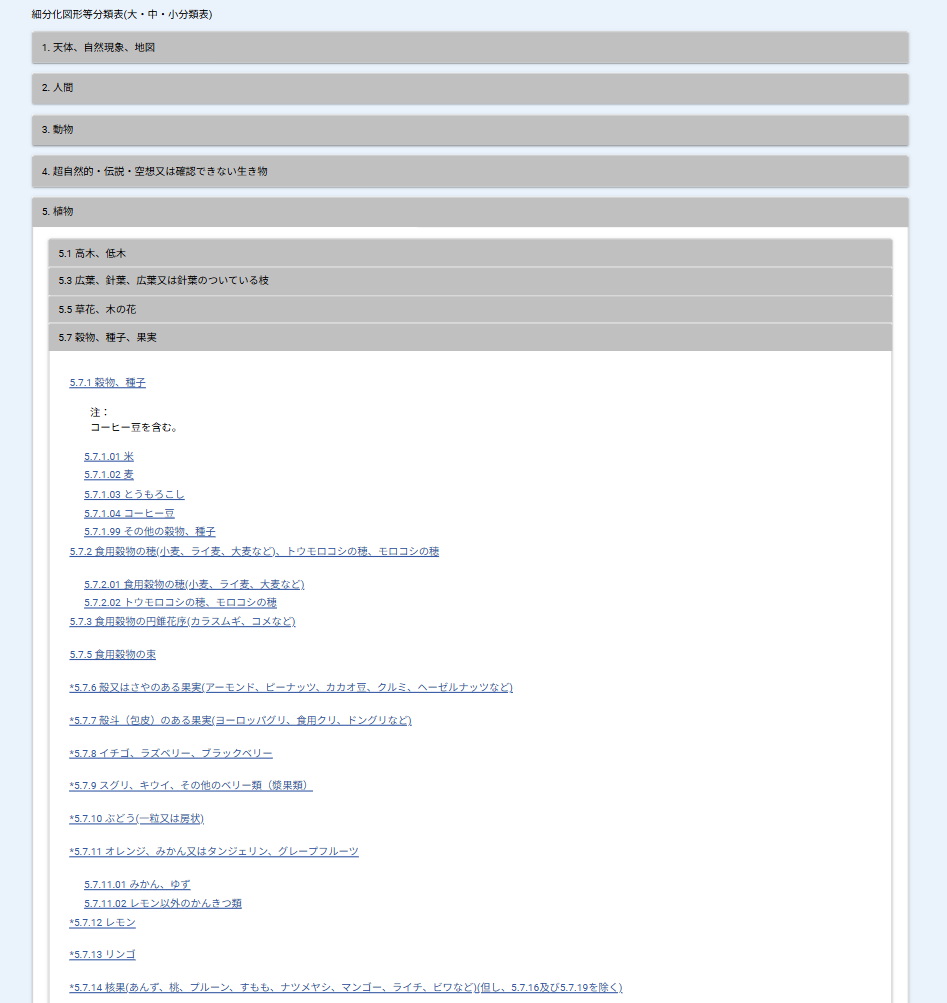

壁①:図形分類の理解と検索キー設定の難しさ

既存の商標データベースサービスで図形商標検索を行う際、私たちはまず、調査したい商標に含まれる図形要素(例えば、動物、植物、幾何学模様など)を特定する必要があります。そして、それらの図形要素が、日本で採用されている「標章の図形要素の細分化ウィーン分類表」という、図形を細かく分類した基準のどこに該当するかを探し出し、それを検索キーとして入力します。

しかし、この「標章の図形要素の細分化ウィーン分類表」が非常に複雑で膨大なのです。大中小の3つの階層に細分化されており、大分類だけでも30程度、小分類では1600以上もあるのです。

▲標章の図形要素の細分化ウィーン分類表の一部

調査対象の図形がどの分類に正確に該当するのかを理解すること自体が容易ではありません。そのため、適切な検索キーを設定すること自体が難しく、検索自体を正確に行うことが困難という最初の壁にぶつかります。

この分類を使いこなすには、相当の熟練が要求されます。

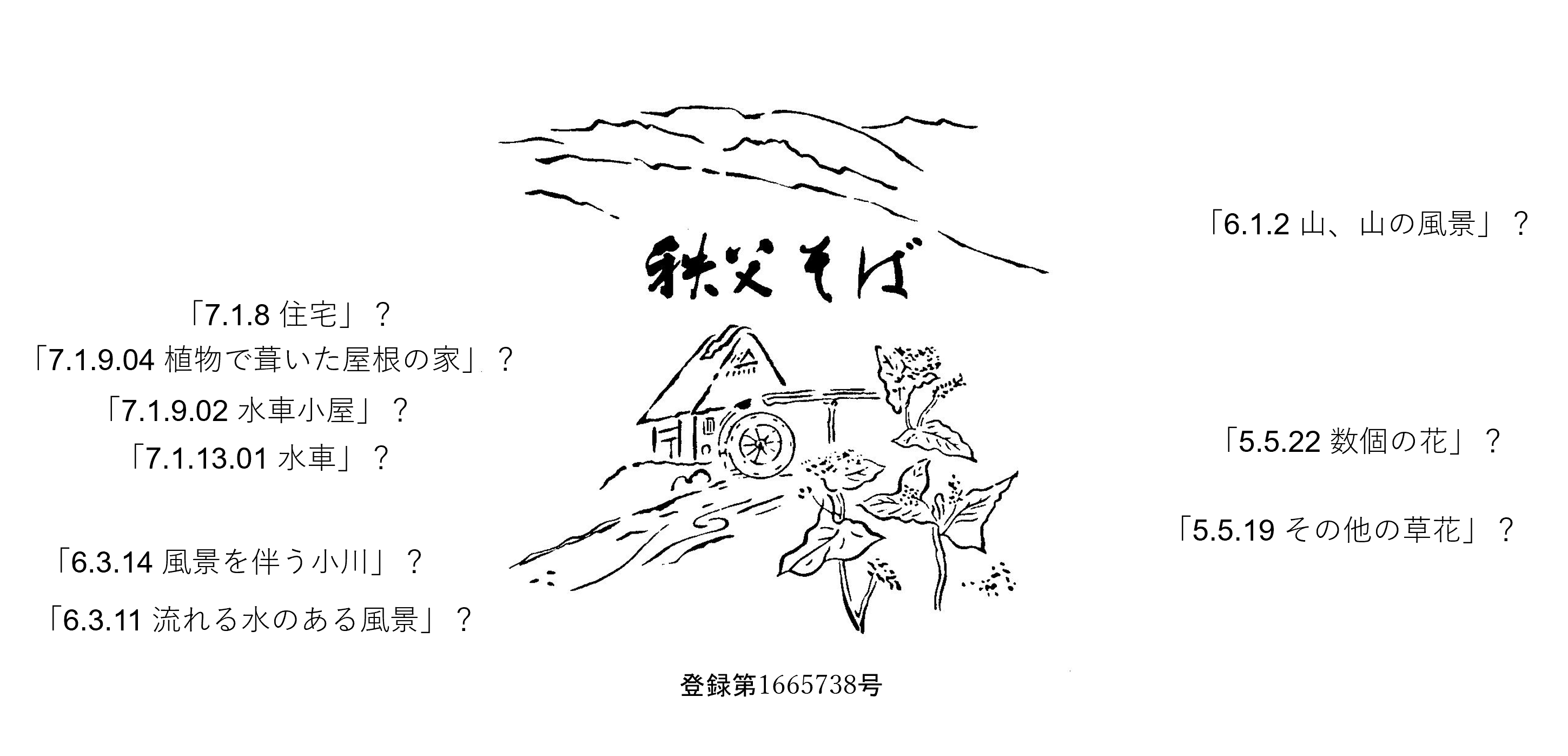

壁②:複数の図形要素の抽出と判断の難しさ

一つの商標の中に、複数の図形要素が含まれていることは珍しくありません。

例えば、動物と植物が組み合わさった図形や、文字と幾何学模様が一緒になったロゴなどです。

こうした商標の場合、含まれている複数の図形要素を的確に抽出する必要があります。どの要素が重要なのか、どのように組み合わせて検索するのかなど、ここでもまた相当の熟練が求められます。

要素を見落としたり、重要度を誤ったりすると、関連性の高い先行商標を見逃すリスクが高まります。

▲図形要素抽出の困難性

壁③:「目視による」手作業判断の限界

仮に、上記の困難を乗り越えて図形商標検索を実行し、多数の商標がヒットしたとしましょう。ここで、文字商標の調査と同様、非常に大きな課題が立ちはだかります。既存のデータベースサービスでは、ヒットした図形商標が、調査対象の図形商標と「どの程度似ているのか」、あるいは「複数の図形要素がある場合に、それぞれの要素がどのくらい重要なのか」といった、類似度合いや重要度に関する情報は全く提供されないのです。

これはつまり、検索結果に表示された全てのヒットした登録商標について、調査者が一つずつ自分の目で確認し、調査対象の図形商標と類似するかどうかを個別に判断していかなければならないことを意味します。

どれだけ複雑な分類を駆使して検索しても、最終的な類似性の判断は、人間の目と、これまでの経験に基づいた主観的な判断に依存せざるを得ないのです。

文字結合商標の商標調査、商標検索との共通点、そして図形ならではの難しさ

これまでのコラムで見てきた文字商標や文字結合商標の調査も、大量のヒットした登録商標を手作業で確認する必要があり、専門家の経験に頼る部分が大きい、という課題がありました。

図形商標調査も、この「既存データベースサービスの限界」と「最終的な人間による手作業判断」という構造は全く同じです。

しかし、図形商標の場合は、さらに固有の難しさがあります。「読み方」はある程度客観的な基準があるのに対し、「見た目」の類似性はより主観的な要素が絡みやすくなります。

ある人には似て見えても、別の人にはそう見えない、あるいは判断の根拠が説明しにくいといった側面も持ち合わせています。

加えて、壁①・②で見たように、図形を検索キーに変換するプロセス自体が複雑で熟練を要するという、文字にはない前段階の困難さがあるのです。

まとめ

図形商標の商標調査、商標検索もまた、専門家でなければ難しく、手作業に依存している

このように、図形商標の調査は、文字商標の調査とは異なる、あるいは共通する様々な課題によって、非常に専門的で難易度の高い作業となっています。

複雑な図形分類の理解と正確な検索キー設定、複数の図形要素の的確な抽出、そして最終的な膨大な目視による類似判断。これら全てを正確に行うには、高度な専門知識、長年の経験、そして気の遠くなるような手作業が不可欠です。

既存の商標調査に使われるデータベースサービスでは、非専門家が自力で図形商標の適切な調査を行うことは、ほぼ不可能に近いと言えます。

そして、専門家にとっても、限られた時間の中で増加し続ける出願に対応しながら、これらの複雑なプロセスと膨大な手作業をこなすことは、調査の質を維持する上で大きな負担となり、抜け漏れのリスクも常に伴う状況にあるのです。

文字商標、文字結合商標、そして今回の図形商標と見てきましたが、どのタイプの商標調査も、その根底には「既存のデータベースサービスの検索能力には限界があり、最終的な類似性の判断は人間の専門家による手作業と経験に委ねられている」という共通の深刻な課題があることが浮き彫りになりました。

次回は、更に商標調査の隠れた壁、調査プロセスに潜む問題についてみていきます。

≪関連記事はこちら≫

次回(第5回):7月中旬公開予定

前回(第3回):商標調査、商標検索、さらなる難関! ~「長い名前」をどう調べる? プロも悩む文字結合商標の壁~

******************************************************************

[ 執筆者 プロフィール ]

岩原 将文 /株式会社IP-RoBo CEO 弁護士

主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。

大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。

<関連リンク>

WEB:https://ip-robo.co.jp/

お問い合わせ:info@ip-robo.co.jp またはお問い合わせフォームから

******************************************************************